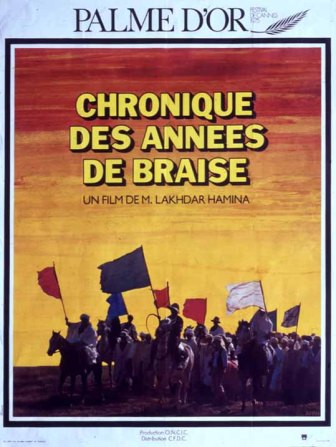

Palme d’Or à Cannes : Quand l’Algérie décrochait la lune

DR

Cinquante ans après avoir secoué le monde à Cannes, Chronique des années de braise revient dans les salles françaises en version restaurée 4K.

Un vrai tour de France est en cours : Argenteuil, le 20 août, au Figuier Blanc avec la présence du journaliste Michel Amarger ; ou encore à Marseille toute cette semaine et celle d’après au Cinéma les Variétés, à Ivry-sur-Seine, le 31 août au Luxy, en compagnie de Tewfik Fares, co-scénariste du film ; Paris, le 22 septembre, à l’Institut du Monde arabe pour une projection spéciale… et d’autres rendez-vous en province.

Preuve que cette œuvre monumentale, Palme d’or en 1975, continue de fasciner et d’interroger. Depuis aucun autre film africain n’a réussi cet exploit. Ça vous pose un monument.

Mohammed Lakhdar-Hamina, le réalisateur, n’était pas un héritier du cinéma mondial. Pas un fils de la Cinémathèque française ou de la Fémis ni un compagnon de Godard. C’était un paysan devenu résistant, puis journaliste d’actualités, qui a appris à filmer comme on apprend à survivre : sur le tas, avec rage et instinct. Pas un hasard si son film ressemble à une gifle.

Le récit ? L’ascension tragique d’Ahmed, un pauvre berger qui traverse famine, exode, guerre et colonisation. Sa vie est une parabole. Mais Chronique des années de braise, ce n’est pas juste l’histoire d’un homme. C’est la mise en images d’un peuple qui se tord de faim et de colère, et qui finit par craquer. Six chapitres, quinze ans d’histoire, un pays entier en gestation.

>>Lire aussi : « Captain India » en escale cinématographique au Maroc

Fresque algérienne

Tourné en scope 70 mm, le film balance entre fresque hollywoodienne et tragédie grecque. La caméra embrasse des villages assoiffés, des champs brûlés, des visages creusés par la misère. Mais derrière la beauté plastique, il y a une idée simple : montrer que la colonisation, c’est d’abord une machine à broyer des vies. Ahmed devient malgré lui le symbole de cette fracture, balloté d’une sécheresse à une guerre mondiale, d’une caserne française à une insurrection naissante.

Lakhdar-Hamina s’autorise même un rôle : Miloud, le fou visionnaire. Comme si lui-même, réalisateur-prophète, avait besoin de commenter son propre film de l’intérieur. C’est parfois théâtral, parfois maladroit, mais ça donne une dimension mystique au récit. Comme si l’histoire de l’Algérie ne pouvait être racontée qu’avec un souffle biblique.

Évidemment, à l’époque, le film a divisé. À Alger, certains lui ont reproché son budget pharaonique, financé par l’État, et sa tendance à se prendre pour Autant en emporte le vent. Mais personne n’a pu nier l’impact. À Cannes, les critiques français, d’ordinaire si condescendants, se sont inclinés. Devant eux, un cinéma du Sud avait osé être grandiose, ample, politique, et pas juste « poétique et modeste » comme on attendait de lui.

Cinquante ans plus tard, le film revient en version restaurée. Entre-temps, Lakhdar-Hamina est mort en mai dernier. L’Algérie, elle, continue de dialoguer douloureusement avec son passé colonial. Mais Chronique des années de braise reste là, témoin incandescent d’un moment où un pays en guerre avec sa mémoire a eu le culot d’écrire sa légende sur grand écran.

En 1975, à Cannes, l’Algérie a montré que le cinéma pouvait être une arme. Et, une fois n’est pas coutume, cette arme a conquis le monde.