Enseignement de l’arabe à l’école : le double langage de l’Education nationale

PATRICE THEBAULT / AFP

La deuxième langue la plus parlée dans l’Hexagone, employée au quotidien par près de trois millions de locuteurs, reste marginalisée et apparaît comme le parent pauvre du système éducatif français. Souffrant d’une stigmatisation persistante et de l’inertie institutionnelle, son apprentissage relève encore du défi malgré une hausse constante du nombre d’apprenants.

Les rayons consacrés aux manuels d’apprentissage de l’arabe sont vides. Régulièrement aspergés d’urine, ils ont été déplacés dans un bac bien en vue du personnel de la bibliothèque José‑Cabanis à Toulouse. Pas plus tard qu’en juin dernier, ce sont les livres consacrés à la musique arabe qui ont été souillés. En l’espace de deux ans, plus de 70 actes de ce type ont été recensés dans cette seule médiathèque de la Ville rose. Une hostilité flagrante vis‑à‑vis de la deuxième langue la plus parlée en France.

Ancrée dans le quotidien de deux à trois millions de locuteurs, l’arabe, objet de peurs irrationnelles et de fantasmes, peine encore à trouver sa place dans le système éducatif français. Il n’est proposé que dans 410 collèges et lycées, soit moins de 4 % des établissements, et ne compte que 222 professeurs, dont 79 vacataires, pour un peu moins de 20 000 élèves.

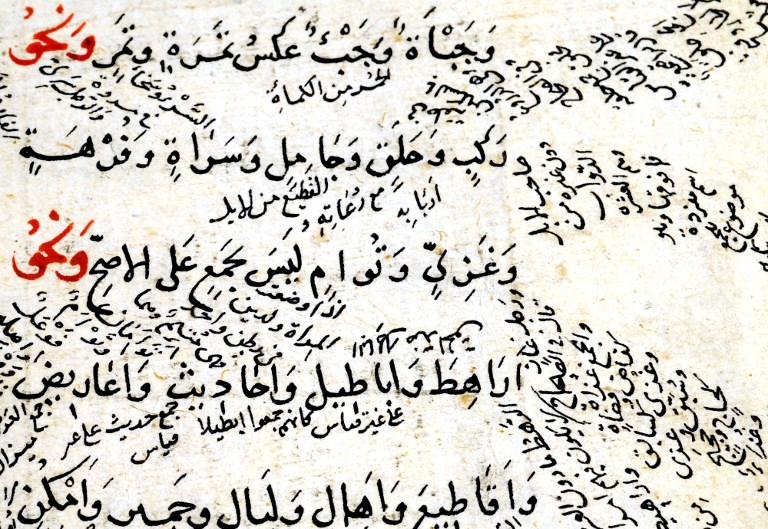

Un symbole de savoir sous François Ier

Une réalité que déplore Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe (IMA) et auteur de La Langue arabe, trésor de France (Le Cherche midi, 2020). Pour l’ancien ministre de l’Éducation nationale, il est inadmissible qu’elle soit aussi faiblement enseignée dans le pays de François Ier.

Une réalité que déplore Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe (IMA) et auteur de La Langue arabe, trésor de France (Le Cherche midi, 2020). Pour l’ancien ministre de l’Éducation nationale, il est inadmissible qu’elle soit aussi faiblement enseignée dans le pays de François Ier.

En 1530, sous l’impulsion de ce roi, l’arabe est entré par la grande porte dans le monde savant français. Il est enseigné au Collège royal — futur Collège de France — aux côtés du grec ancien et de l’hébreu. Un symbole fort d’ouverture intellectuelle et de reconnaissance de l’arabe comme langue de civilisation.

Pourtant, malgré cette histoire prestigieuse et son statut de cinquième idiome le plus parlé au monde, l’arabe peine aujourd’hui à trouver sa place dans l’enseignement public français. Dans un contexte politique tendu, ceux qui tentent une avancée font face à une levée de boucliers.

En 2016, alors qu’elle était ministre de l’Éducation sous François Hollande, Najat Vallaud‑Belkacem s’est retrouvée au cœur d’une violente campagne de désinformation lorsqu’elle a voulu en consolider l’apprentissage. Elle fut tour à tour accusée de vouloir « remplacer le latin par l’arabe » ou de chercher à « imposer la langue de l’Islam à l’école ».

Un héritage familial à l’abandon

Ce climat de suspicion n’est pas sans conséquences. « Les communautés arabes en France sont celles qui transmettent le moins leur langue par rapport aux autres », constate Nabil Wakim, journaliste et réalisateur du documentaire Mauvaise Langue, qui explore la manière dont les stéréotypes autour de l’arabe accélèrent sa disparition d’une génération à l’autre.

Pour éviter la stigmatisation, certains parents choisissent d’orienter leurs enfants vers d’autres langues, mieux valorisées, au détriment de la leur. Et ces derniers grandissent alors avec l’idée que leur langue maternelle n’a pas sa place dans la sphère publique. Cette rupture avec l’héritage linguistique est plus ou moins bien vécue. Certains s’en accommodent, mais d’autres nourrissent un ressentiment à l’égard de leurs parents, qui ont échoué à transmettre cette part de leur identité.

C’est le cas de Sinan, issu d’un couple mixte franco‑marocain, qui reconnaît, sur son compte Instagram, en vouloir à son père de ne pas lui avoir appris l’arabe alors qu’il était enfant. « J’ai très mal vécu de ne pas parler ma langue d’origine et j’ai même décidé de m’installer au Maroc pour l’apprendre. »

À l’inverse, certains parents, conscients de cette lacune, tentent de se rattraper en inscrivant leurs enfants à des cours… que ces derniers vivent parfois comme une contrainte.

« Ils ne comprennent pas toujours cette injonction à apprendre une langue qu’on ne leur a jamais réellement parlée. La motivation fait alors défaut », reconnaît Rime, professeure agrégée d’arabe, qui enseigne dans le secondaire depuis une vingtaine d’années. Néanmoins, à force de patience, elle parvient à nouer un lien fort avec ses élèves : « Je suis aussi un “rôle modèle”. Certains élèves me l’ont dit : je leur montre qu’on peut s’émanciper, réussir, sans renier ses origines. »

Refus d’ouvrir des classes

Mais malgré ce motif de satisfaction, son constat est amer : « L’arabe n’est pas une langue comme une autre dans le système scolaire. Elle reste cantonnée aux élèves d’origine maghrébine ou moyen‑orientale, comme si son apprentissage n’avait de sens que pour eux. En près de vingt ans de carrière, je n’ai eu qu’un seul élève non arabe. »

Lorsque ses collègues demandent des ouvertures de classes, les refus sont fréquents et parfois brutaux : « Ah non, on n’a pas d’arabe ici ! » ou pire : « On a une grosse communauté juive, je ne veux pas de problème. » Ce rejet trahit une volonté d’écarter un public perçu comme indésirable. « Ouvrir une classe d’arabe revient à attirer des élèves qu’ils ne veulent pas », résume cette enseignante, qui dispense également des cours dans des établissements supérieurs de renom. « Dans les grandes écoles, paradoxalement, le regard change : l’arabe est vu comme un atout, les demandes explosent. »

Ce statut d’exception, même lorsqu’il semble valorisant, est précisément ce que dénonce Nada Yafi, interprète, diplomate et ancienne directrice du Centre de langue et de civilisation arabes à l’IMA. En effet, ce double traitement révèle une forme de schizophrénie. Dans les milieux académiques, l’arabe est auréolé d’un indéniable prestige, mais dans le débat public, il devient suspect, notamment aux yeux de certains responsables politiques de droite et d’extrême droite.

Conséquences du colonialisme

Dans son essai Plaidoyer pour la langue arabe (Libertalia, 2023), Nada Yafi démonte avec rigueur des clichés persistants. Elle pointe un enfermement symbolique : l’arabe reste assigné à une identité, perçu presque exclusivement à travers les prismes de l’immigration et de la religion musulmane.

Dans son essai Plaidoyer pour la langue arabe (Libertalia, 2023), Nada Yafi démonte avec rigueur des clichés persistants. Elle pointe un enfermement symbolique : l’arabe reste assigné à une identité, perçu presque exclusivement à travers les prismes de l’immigration et de la religion musulmane.

« Il faut la sortir de cette assignation identitaire qui la prend en otage », estime‑t‑elle, rappelant que l’arabe n’est pas la langue d’une seule communauté : « Elle est aussi parlée par les chrétiens d’Orient, utilisée dans les messes au Liban, en Égypte, en Irak, en Syrie… Et elle reste très présente chez les juifs orientaux, qui y sont profondément attachés. »

Cette simplification dangereuse, qui nourrit les peurs et freine la reconnaissance de l’arabe comme langue vivante à part entière, prend racine dans un passé non assumé. « Tant que l’on n’a pas suffisamment débattu de la question coloniale, comme on l’a fait pour la Seconde Guerre mondiale, tant qu’on n’a pas digéré cette histoire, la langue arabe restera liée à un inconscient collectif qui est celui de la période coloniale. Ce sont les tenants de l’Algérie française qui dénient à la langue arabe toute légitimité dans le paysage français. »

Ce refoulé collectif alimente une méfiance, souvent exploitée à des fins politiques.

Nada Yafi s’insurge tout particulièrement contre une instrumentalisation perverse de l’enseignement de l’arabe. Elle dénonce les argumentaires maladroits, qu’ils viennent d’un discours présidentiel – « Il nous faut aussi (…) enseigner davantage la langue arabe à l’école ou dans un périscolaire que nous maîtrisons », affirmait Emmanuel Macron lors d’un discours sur les séparatismes en octobre 2020 – ou de rapports comme La Fabrique de l’islamisme ou celui, plus récent, sur l’entrisme musulman.

« Il faut arrêter de dire qu’on va enseigner l’arabe pour lutter contre l’extrémisme », s’indigne‑t‑elle. Une telle vision essentialise et stigmatise la langue arabe en faisant d’elle un vecteur suspecté d’extrémisme, au mépris de sa richesse. « C’est une très belle langue, une langue de civilisation, internationale, une des six officielles de l’ONU, parlée sur les cinq continents, riche d’un patrimoine culturel, littéraire et scientifique exceptionnel », souligne l’ancienne diplomate.

Réduire son apprentissage à un dispositif sécuritaire, c’est nier son universalité. C’est aussi l’exclure du « concert international des langues vivantes » pour la reléguer à une catégorie marginale ou suspecte.

Pour sortir de cette impasse, Nada Yafi plaide pour une banalisation pleine et entière de l’arabe à l’école. Cela implique qu’il ne soit plus cantonné à des dispositifs comme les Enseignements de langue et culture d’origine (Elco), qui perpétuent l’idée d’une langue communautaire.

Près de 60 000 écoliers suivent ces cursus, qui, selon cette auteure, contribuent à isoler l’arabe. Elle souhaite le voir proposé à égalité avec l’anglais, l’allemand ou l’espagnol, et ouvert à tous les élèves, quelle que soit leur origine. Elle insiste sur son utilité concrète : économique, diplomatique, culturelle. L’arabe, rappelle‑t‑elle, offre de véritables débouchés professionnels, loin des clichés.

Soucis budgétaires et pressions racistes

Optimiste malgré tout, Nada Yafi salue les avancées. Elle loue l’initiative de l’IMA qui a lancé en 2019 le CIMA, un certificat international de maîtrise de la langue arabe, sur le modèle du TOEFL ou du DELF, afin de valoriser objectivement les compétences des apprenants. Elle constate des progrès : 15 400 élèves en 2020 contre près de 20 000 aujourd’hui à l’école publique.

Mais les résistances restent vives : « Il y a aussi ceux, un peu racistes, qui luttent contre la langue. Je connais des inspectrices, des recteurs, des proviseurs très motivés pour introduire l’arabe. Mais c’est aussi une question de budget. Et comme la langue entre en rivalité avec d’autres, il suffit d’une intimidation, d’une pression de milieux racistes, pour qu’un proviseur décide : “Non, moi je ne veux pas, car ça va caractériser mon établissement comme étant communautaire.” »

Reste à savoir si l’école de la République saura, un jour, accueillir pleinement cette langue qui vit déjà en elle — ne serait‑ce qu’à travers les quelque 600 mots d’origine arabe du dictionnaire. Un lexique bien plus fourni que les dix modestes mots légués par « nos ancêtres gaulois », preuve que la langue de Manfalouti, invitée d’honneur au Festival d’Avignon 2025, où elle a été célébrée en tant que « langue de dialogue » et « de richesse », n’est pas si étrangère à celle de Molière.

Des chiffres et des lettres

Dispensé dans 410 établissements du secondaire, soit un peu moins de 4 % d’entre eux, l’arabe reste bien loin des autres langues vivantes. À titre de comparaison, l’anglais est proposé dans 90 % des collèges et lycées, l’espagnol dans 43 % et l’allemand dans 15 %. Quant au chinois, qui a le vent en poupe avec une progression vertigineuse de 400 % ces dix dernières années, il est enseigné dans 593 établissements à 33 000 élèves.

Pour l’arabe, outre les près de 20 000 élèves du secondaire, il faut compter les 60 000 écoliers qui s’y initient dans le cadre des enseignements de type Elco. À l’Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales), près d’un millier d’étudiants suivent des cours en différents dialectes (maghrébin, oriental, syro‑libanais‑palestinien).

Difficile de donner le nombre précis de ceux et celles, petits et grands, qui apprennent la « langue du dåd » (le dåd est une consonne dont la sonorité n’existe qu’en arabe) en dehors de l’enseignement public du fait de la diversité des structures (privées, associatives culturelles ou cultuelles, plateformes en ligne), mais on les évalue à 120 000.

Si l’idiome de Manfalouti peine à se frayer une place dans les emplois du temps de l’Éducation nationale, il est massivement appris hors cadre scolaire. Preuve d’une vitalité qui résiste à sa marginalisation.

>> A lire aussi : TRIBUNE. L’arabe, une langue française mal reconnue