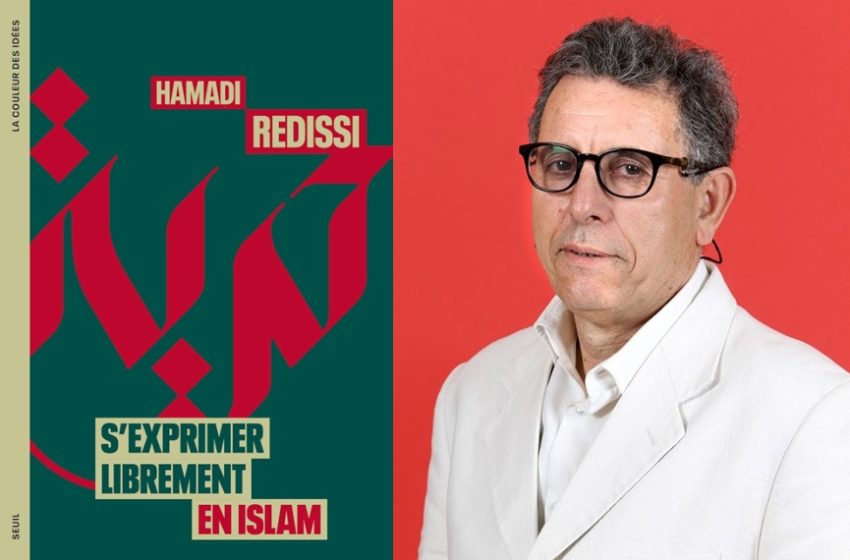

Notes de lecture. « S’exprimer librement en islam » de Hamadi Redissi

Photo du politologue et écrivain tunisien Hamadi Redissi par Bruno Coutier via AFP

Dans un essai rigoureux et engagé, Hamadi Redissi interroge les liens complexes entre sacré et liberté, en plongeant au cœur des textes, des controverses et des tabous qui traversent toujours le monde musulman.

Le dernier livre du politologue Hamadi Redissi, S’exprimer librement en islam, publié en fin 2023 (Éd. du Seuil, 217 pages), parvenu courant 2024 en Tunisie, est un livre aussi courageux que bien fouillé, écrit avec une plume alerte, bien redissienne, sur une question qui reste au cœur des pesanteurs morales et symboliques secouant le monde musulman : la question du rapport entre le sacré et la liberté. Si le sacré affiche ostensiblement ses couleurs depuis l’histoire médiévale musulmane à travers oulémas et experts en droit islamique, la question de la liberté en islam depuis cette date jusqu’au XXIe siècle est plus ambiguë et plus problématique, balançant elle aussi entre la tradition et la modernité, même si plusieurs auteurs modernes courageux ont payé de leur vie leur attachement farouche à la libre expression, pour avoir osé secouer le joug et le dogme. L’auteur s’attaque spécialement à la question du blasphème en islam dans le corpus islamique et ses excroissances politico-judiciaires. La démarche est objective, lucide, nuancée, évitant les partis pris trompeurs, même si la défense de la liberté est tantôt en filigrane, tantôt affichée tout au long du texte, comme l’exprime d’ailleurs la raison même pour laquelle l’auteur a écrit ce livre.

Redissi justifie en effet la rédaction de son enquête historico-philosophique sur le problème de la libre expression en islam dans sa conclusion : « Je n’étais pas satisfait de la manière dont ouvrages ou articles et médias ont expliqué pourquoi des exaltés déciment des artistes et des intellectuels au motif qu’ils ont blasphémé en caricaturant le prophète de l’islam. Au nom d’une certaine charia élevée au rang d’un “droit des gens”, ils se seraient crus en devoir d’en exécuter les décrets. Je trouve fausse l’opinion qui prétend que “l’islam n’a rien à avoir” avec les auteurs de ces actes abominables, déniant même à ces parias la qualité de musulmans » (p. 203). Non, l’islam et la Tradition y sont certainement pour quelque chose. Il fallait donc creuser davantage tout en évitant de suivre trois orientations pièges dont sont victimes même les cercles intellectuels : l’amalgame islam-islamisme, l’idée que l’islam méconnaît la liberté, et l’apologisme libéral de l’islam. Une manière de soumettre l’analyse à une forme de neutralité axiologique.

Il ne faut surtout pas croire que la liberté d’expression est malmenée seulement par des dispositifs instaurés par la Tradition depuis les premiers temps. Ce dispositif est encore établi aujourd’hui par l’État moderne et légitimé par l’autorité religieuse officielle, elle-même en compétition avec l’islam radical et violent. « Certes, dit l’auteur, individuellement, des musulmans peuvent s’exprimer librement sur les questions religieuses, mais ils ne sont jamais à l’abri de représailles, parfois lourdes, très lourdes. Elles viennent des autorités politiques et des islamistes » (p. 204). La masse des croyants n’est pas en reste. Elle est réfractaire à toute critique libre de la religion. Elle reste malgré tout, d’une manière ou d’une autre, sous l’influence des islamistes, comme en témoignent les mœurs, désormais siège sociologique de l’islam traditionnel, ou islamiste. C’est dire que sur ce plan, on perçoit peu de différences entre l’islam local et l’islam en Europe. « Dans les deux mondes, l’islamisme distille le poison qui infeste les esprits, en vue de constituer une contre-société. Il s’emploie, en pays d’islam autant qu’en Europe, à contrôler le culte et l’éducation, à soustraire les femmes au regard et à les séparer des hommes » (p. 204). C’est vrai que les musulmans en Europe vivent dans une démocratie laïque. Mais, c’est comme si musulmans locaux et musulmans en Europe sont logés à la même enseigne (religieuse), et réagissent quasi unanimement dès qu’il y a une atteinte à la religion qu’ils considèrent inacceptable : blasphèmes, caricatures, critiques de l’islam par des médias, etc. C’est le « sacré » qui unit alors les musulmans de toutes les contrées dans leur attitude défensive. Le sacré survit dans les sociétés modernes, il prime la liberté : « en islam, on peut dire qu’il est ontologiquement premier. Il surenchérit en se faisant passer pour la liberté même : se soumettre à Dieu passe pour l’essence de la liberté. Et il fascine et ensorcelle au point de déclencher une violence cathartique » (p. 205).

Le livre est divisé en trois parties. La première traite de la querelle des images, sur l’impossible représentation imagée de Dieu, du prophète et même de ses compagnons et famille, avec la différence chiite qui tolère l’image du prophète. L’interdit de l’image de Dieu et du prophète est le premier déni historique de la liberté des musulmans. La deuxième partie traite du blasphème, d’hier à aujourd’hui. L’auteur remonte à l’histoire du blasphème, à la formation de la doctrine à son sujet, en évoquant le débat sur la question de savoir si l’insulte du prophète Muhammad est pardonnable ou pas. Il décrit la naissance de la presse satirique en islam, de l’imprimerie au journal, en passant par les caricatures. Sans omettre d’évoquer la question de l’ordre public religieux moderne, les interférences entre la justice céleste et la justice terrestre sur le blasphème. La troisième partie, peut-être la plus poignante, parle de la liberté des classiques et des modernes, en s’attaquant à la question de la réforme de l’islam, ainsi que des deux libertés, des anciens et des modernes (B. Constant), de la contrainte en religion, des doctrines sur le libre arbitre, et en évoquant à la fin d’autres voies libres, celle des zindiqs et de leur persécution et celle des figures de la pensée libre, athées, laïcs et rationnels qui ont payé de leur vie par leur audace. Redissi souligne l’attitude des quatre lettrés qui se sont montrés dans l’histoire d’une liberté d’esprit à vrai dire « inimaginable aujourd’hui » (p. 181). Il s’agit d’Ibn al-Muqaffa’ (m. 759), pour lequel toutes les religions se valent ; au IXe siècle on trouve Abu Issa al-Warraq et son disciple Ibn Riwandi qui attaquent directement l’islam, en tant qu’athées par excellence. Ibn Riwandi est un théologien qui ose douter du Coran (qu’il trouve contradictoire) ou du prophète, notamment dans son livre Kitab al-Zomorrod ; enfin, le médecin et philosophe Abu Bakr Razi (m. 925) est un autre « héraut de la liberté de l’esprit », qui a fait preuve d’incroyance.

À l’époque moderne, même si les penseurs libres parviennent à s’exprimer, l’épée de Damoclès pèse toujours sur leurs opinions. Certains se réclament ouvertement de la science, d’autres de la laïcité, d’autres considèrent que les valeurs de l’Occident font partie d’eux-mêmes. L’auteur cite Sir Ahmed Khan (m. 1898), Afghani en Inde musulmane (m. 1897), Shibli Shumaïl, un médecin chrétien libanais (m. 1917), Jamil Sedqi Zahawi, un poète irakien (m. 1936), l’Égyptien Ismaïl Adham (1911-1940) qui a écrit un livre intitulé Pourquoi je suis athée ?, outre son essai La liberté de pensée. Si les réformistes d’hier restaient dans la sphère de la « laïcité islamique », comme Mohamed Abdoh (m. 1905), la pensée libre d’aujourd’hui se situe dans une « laïcité radicale », comme c’est le cas de Farah Anton, un chrétien libanais (p. 197), ou de Salama Moussa (La liberté de pensée, 1927).

En somme, Redissi montre tout au long du livre, non sans perspicacité, que la liberté d’expression se débat encore au XXIe siècle avec les pesanteurs de l’islam. Mais « est-ce à dire, s’interroge-t-il, que la liberté d’expression dans le monde musulman est une fiction ? ». Nullement, répond-il. Et la nuance est de taille. Car il y a l’« islam des Lumières » et l’« islam des ténèbres ». L’auteur est persuadé que l’islam libéral et séculier se scinde en deux sphères, l’islam « interne » à la religion proprement dite et l’islam « externe ». C’est surtout ce dernier qui est incarné par une « libre-pensée irréligieuse ». Quoique tous deux défendent la liberté, chacun à sa manière (p. 21). Pourtant, reconnaît-il, c’est la libre-pensée qui se répand en terre d’islam aujourd’hui. Il y a de plus en plus d’hommes attachés aux Lumières, plus d’athées et plus d’associations défendant les libertés individuelles et la libre pensée que parmi les musulmans d’Europe. Même si tabous et interdits restent vivaces. En somme, il y a entre la liberté et le sacré comme une sorte de coexistence peu ou rarement pacifique.

> Sur le même sujet :

Note de lecture. Le droit et le temps en islam

Notes de lecture : « L’islam incertain » de Hamadi

Lecture. « L’islam et la démocratie » de Yadh Ben Achour