Sétif, Guelma, Kherrata : l’autre 8 Mai que la République refuse encore de commémorer

Le 8 mai 1945, l’Europe exulte. Les cloches sonnent la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne nazie capitule, et la liberté semble enfin triompher. En France, on célèbre la victoire, la paix, la libération. Mais de l’autre côté de la Méditerranée, en Algérie coloniale, ce même jour, c’est une tout autre histoire qui s’écrit. À Sétif, Guelma et Kherrata, des milliers de vies basculent. Ce 8 mai-là, un autre visage de la République se dévoile : celui de la répression, de l’injustice, du silence.

À Sétif, au cœur du Constantinois, ils sont plusieurs milliers à défiler. Enfants, femmes, hommes, scouts musulmans, militants nationalistes ou simples habitants. Tous marchent pour célébrer la victoire contre le fascisme, mais aussi pour réclamer, à leur tour, ce que l’on proclame en Europe : la liberté, l’égalité, la dignité. Les slogans s’élèvent : « Vive l’Algérie libre », « Libérez Messali », « À bas le colonialisme ». L’élan est pacifique, le message limpide.

Un ordre du sous-préfet interdit les slogans politiques et bannit tout drapeau algérien. Bouzid Saâl, scout musulman de 22 ans, refuse d’obtempérer. Il est abattu sur place par un commissaire de police. Le sang versé sur le pavé de Sétif devient le signal d’un carnage annoncé.

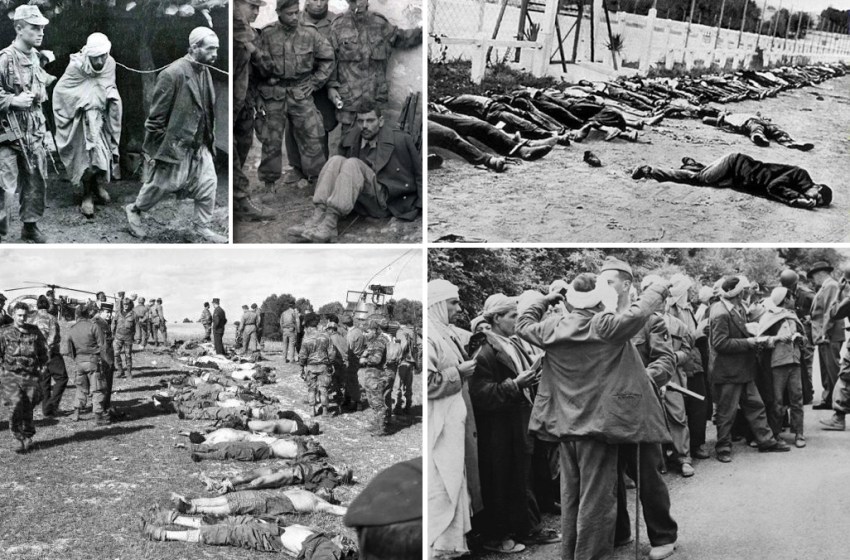

La répression est immédiate, totale, démesurée. De Sétif à Guelma, de Kherrata aux moindres villages alentour, l’armée française, appuyée par l’aviation, la marine, la gendarmerie et des milices civiles, s’abat sur les populations. Des villages sont rasés, des montagnes bombardées, des fosses communes creusées à la hâte. On tue, on torture, on arrête en masse, sans distinction. L’Algérie française veut effacer la contestation dans le feu et le sang.

Le gouvernement colonial minimise : « quelques centaines de morts ». Mais les historiens, eux, parlent d’un massacre. Entre 20 000 et 45 000 Algériens tués. Pendant que la République célèbre la fin de la barbarie en Europe, elle en commet une autre, sur ses propres terres d’Empire.

Longtemps, la France tait ces événements. Pas un mot dans les discours officiels. Pas une ligne dans les manuels. Le silence s’installe, profond, politique. Jusqu’en 2005, où l’ambassadeur de France à Alger, Hubert Colin de Verdière, parle timidement d’une « tragédie inexcusable ». En 2008, son successeur, Bernard Bajolet, évoque la « très lourde responsabilité des autorités françaises de l’époque dans ce déchaînement de folie meurtrière ».

En avril 2015, pour la première fois, un représentant du gouvernement français – Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’État aux Anciens Combattants – se rend à Sétif pour une commémoration officielle. Geste inédit, tardif, fragile. François Hollande, trois ans plus tôt, avait lui-même dénoncé devant le Parlement algérien « un système profondément injuste et brutal » et reconnu les souffrances infligées au peuple algérien.

Plus récemment, Emmanuel Macron, premier président français né après l’indépendance, a engagé à son tour des pas mémoriels. En 2018, il reconnaît la responsabilité de la République dans la mort de Maurice Audin, militant communiste algérien « torturé puis exécuté ou torturé à mort » par les militaires français.

En mars 2021, il confirme les aveux du général Aussaresses : Ali Boumendjel et Larbi Ben M’hidi, deux figures majeures de la lutte pour l’indépendance, ont bien été torturés et assassinés par la France, dans le secret d’un État colonial.

Des gestes. Des mots. Mais pas encore de reconnaissance formelle, publique, solennelle des massacres de Sétif, Guelma et Kherrata. Le prochain geste d’Emmanuel Macron sera-t-il celui-là ?

En ce printemps 2025, pour la première fois, douze parlementaires français font le déplacement en Algérie pour marquer cette date douloureuse : Sabrina Sebaihi (EELV), Danielle Simonnet, Karim Ben Cheikh, Akli Mellouli, et d’autres encore. Leur présence à Sétif, 80 ans après, s’inscrit dans un groupe de travail lancé pour obtenir une reconnaissance officielle des massacres.

« Ce déplacement en Algérie doit marquer une étape dans la reconnaissance par la France de sa responsabilité dans ces crimes coloniaux », précisent-ils. Leur initiative est rare, courageuse. Elle rompt avec l’indifférence et appelle à une mémoire partagée.

Car le devoir de mémoire ne saurait être à géométrie variable. Il ne peut ignorer les morts d’outre-mer, ni reléguer à la périphérie de l’Histoire les souffrances de peuples que la République avait pourtant placés « sous sa protection ».

Le 8 mai 1945 ne peut plus être célébré sans évoquer Sétif. Sans nommer Guelma. Sans regarder Kherrata. Car ce jour de victoire est aussi, pour l’Algérie, un jour de deuil. Et parce que la République ne peut se réconcilier avec son passé sans l’assumer tout entier – le glorieux comme le sanglant.

Tant que le deuil des uns ne rencontre pas la reconnaissance des autres, aucune paix des mémoires ne sera possible. La vérité, même tardive, est un acte politique. Une promesse tenue. Une justice rendue.